Grundlagen Wohnungslüftung

Gebäude beziehungsweise Wohnungen müssen ausreichend gelüftet werden, damit der Feuchtegehalt der Raumluft nicht zu hoch wird. Wenn Feuchtigkeit sich an kalten Flächen niederschlägt droht Schimmelbildung. Außerdem transportiert die Wohnungslüftung – je nach Dimensionierung – Schad- und Geruchsstoffe aus den Innenräumen ab. Als ausreichend gilt ein Luftwechsel nach der bauaufsichtlich eingeführten, also verpflichtend einzuhaltenden Norm DIN 4108–2 dann, wenn das Luftvolumen eines Raums innerhalb von zwei Stunden mindestens einmal komplett ausgetauscht wird.

Luft als Lebensmittel

Wozu brauchen wir eine kontrollierte Lüftung?

- Begrenzen der CO2-Konzentration

- Begrenzen der Raumluftfeuchte, vor allem im Frühling und im Herbst

- Abführen von Schadstoffen

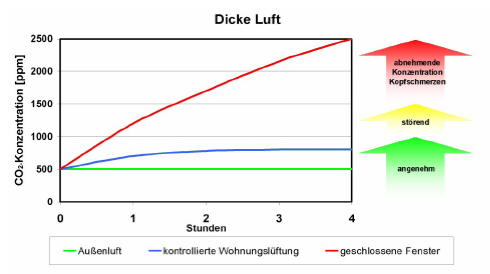

CO2 Belastung in ungelüfteten Räumen:

Wenn sich zwei Personen in einem Raum mit einem Volumen von 40 m3 (z. B. 16 m² Grundfläche und 2,5 m Raumhöhe) aufhalten, steigt bei geschlossenen Fenstern und ohne Lüftungssystem die CO2-Konzentration in 1 bis 1,5 Stunden auf Werte über 1.500 ppm.

Mit ausreichendem Luftwechsel bleibt der CO2-Gehalt unter 800 ppm und damit in einem für das Wohlbefinden günstigen Bereich.

Zu wenig Lüften verursacht:

- unangenehme Gerüche,

- erhöhte Schadstoff- und CO2-Konzentration, die das Wohlbefinden vermindert und zu Kopfschmerzen führen kann,

- erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, wenn feuchte Luft an kalten Flächen kondensiert,

- erhöhtes Wachstum der Milbenpopulation.

Zu viel Lüften verursacht:

- erhebliche Lüftungswärmeverluste und dadurch

- unnötig hohen Heizenergieverbrauch

Wasserdampf: verstecktes Risiko

Beim Duschen und Kochen, aber auch durch den Atem der Menschen reichert sich die Luft in der Wohnung mit Wasserdampf an. Sinkt die Raumtemperatur, z. B. während der Nachtstunden, kann der Wasserdampf an kühlen Flächen kondensieren. Die kältesten Flächen sind in unsanierten älteren Gebäuden die Fenster, gefolgt von den Außenwänden, vor allem den Ecken. Spätestens, wenn die Fensterscheiben beschlagen, sollte gelüftet werden. In Wohnungen mit Isolierverglasung ist das nicht so leicht zu erkennen. Vor allem, wenn nachträglich die Fenster getauscht wurden, ist darauf zu achten, dass der Wasserdampf nicht an Wänden oder Fugen kondensiert. Wenn sich Schimmelsporen, die praktisch immer in der Luft vorhanden sind, an diesen Stellen ansiedeln, ist die Ausbildung einer Schimmelschicht nur eine Frage der Zeit. Folgen sind gesundheitliche Risiken und die Wertminderung der Immobilie.

Wirksame Abhilfe kann mehrmaliges tägliches Querlüften schaffen, was aber unpraktisch ist und daher oft unterbleibt – in vielen Fällen auch deshalb, weil niemand zu Hause ist. Wesentlich komfortabler und sicherer sorgt eine automatische Lüftungsanlage für den erforderlichen Luftaustausch.

Beispiel:

Abschätzung des Feuchteanfall in einem 4‑Personen-Haushalt. In diesem Beispiel wird angenommen, dass alle vier Personen am Abend und über Nacht (zehn Stunden) zu Hause sind. Tagsüber sind zwei Personen über einen Zeitraum von zwölf Stunden anwesend. In der Wohnung wird gekocht und geduscht, außerdem geben Topfpflanzen Feuchtigkeit ab.

| 4 ruhende Personen, 10 Stunden, ca. 35 g Wasserdampf je Stunde (h) 4 Pers. · 10 h · 35 g/(Pers. · h) h |

= ca. 1.400 g/Tag |

| 2 aktive Personen, 12 Stunden, Wasserdampf ca. 50 g/h 2 Pers. · 12 h · 50 g/(Pers. · h) |

= ca. 1.200 g/Tag |

| Duschen, 4 Personen, jeweils ca. 10 Minuten, 2.600 g/h 4 Pers. · 10 min · 2.600 g/h / 60 min |

= ca. 1.400 g/Tag |

| 10 Topfpflanzen, jeweils ca. 240 g/Tag 10 · 240 g/Tag |

= ca. 2.400 g/Tag |

| Kochen | ca. 1.500 g/Tag |

| Die Summe beträgt in diesem Beispiel | rund 8.000 g/Tag |

Der Feuchteeintrag kann weitaus höher liegen, wenn beispielsweise Wäsche oder regennasse Kleidung in der Wohnung getrocknet oder ausgiebiger geduscht und gekocht wird und wenn viele größere Topfpflanzen oder gar ein Aquarium in der Wohnung stehen.

Behaglichkeit

Thermische Behaglichkeit:

Durch Wärmerückgewinnung wird die Luft auf behagliche Temperaturen vorgewärmt. Ein Plus für Gesundheit, Komfort und Energiesparen. Kalte Zugluft gehört der Vergangenheit an.

CO2-Konzentration begrenzen

Menschen geben beim Atmen Kohlendioxid (CO2) ab, dadurch steigt bei geschlossenen Fenstern die CO2-Konzentration schnell an.

Hat die Raumluft einen hohen CO2-Gehalt, spricht man allgemein von „verbrauchter“ Luft. Dies kann Müdigkeit, Konzentrationsschwäche oder auch Kopfschmerzen verursachen. Der CO2-Gehalt in der Raumluft ist also ein wichtiger Faktor in Sachen Behaglichkeit.

In einem Schlafzimmer mit einem Raumvolumen von 40 m³ und zwei Personen kann der CO2-Gehalt (ohne Lüftung, Fenster und Tür geschlossen) je nach Dichtheit der Fenster in sechs Stunden auf mehr als 4.000 ppm ansteigen. Zum Vergleich: In der Außenluft beträgt der CO2-Gehalt zwischen 400 und 440 ppm. Werte über 2.000 ppm wurden bereits im Jahr 2008 in einer Bekanntmachung des Umweltbundesamtes als hygienisch inakzeptabel bewertet, CO2-Konzentrationen unter 1000 ppm gelten als unbedenklich,.

Zugluft vermeiden

Viele Menschen nehmen Zugluft als sehr unangenehm wahr. Weil Lüftungssysteme mit Wärmerückgewinnung vorerwärmte Luft in den Raum bringen, bleiben die Personen im Raum von ungemütlicher Zugluft verschont.

Schadstoffe von außen:

Ein dritter wichtiger Faktor ist eine möglichst niedrige Konzentration allergieauslösender Stoffe wie etwa Staub, Pollen, Insekten, Ruß und (Pilz-)Sporen. Während die Fensterlüftung Feinstaub und Pollen quasi Tür und Tor öffnet, bieten Lüftungsanlagen mit integriertem Feinstaubfilter einen wirksamen Schutz davor.

Luftfilterung

Luftfilter haben die Aufgabe, feste und flüssige Verunreinigungen geringer Konzentration aus der Luft herauszufiltern. Ihr größtes Einsatzgebiet liegt in der Reinigung der Außenluft und dem Schutz der Wärmeaustauscher und Geräte vor Verschmutzung für einen hygienischen und energiesparenden Betrieb der Anlage.

Empfohlene Filterklassen für die Wohnungslüftung:

normale Anforderungen: ISO coarse

besonders hygienische Anforderungen: ISO ePM1>50 %

Neue Fenster erfordern zusätzliche Lüftungsmaßnahmen

Es ist anzunehmen, dass viele Bewohner aus Bequemlichkeit nicht oft genug lüften. Im Fall längerer Abwesenheit, z. B. während einer Urlaubreise, ist das auch gar nicht machbar. Unzureichende Belüftung hat aber oft Schimmelbefall zur Folge, der wiederum zu erheblichen Bauschäden führen kann und gesundheitsschädlich – insbesondere allergieauslösend – ist. Deshalb erkennt die obergerichtliche Rechtsprechung die mangelhafte Belüftung bereits seit Jahren als Baumangel an, für den Architekten und bauausführende Unternehmen haften. Neubauten und Modernisierungen sind deshalb so zu planen, dass bei normalem Lüftungsverhalten der Bewohner keine Schäden am Bauwerk auftreten. So forderte es auch die Energieeinsparverordnung: „Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum Zwecke der Gesundheit und Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel sichergestellt ist“.

Auch wenn diese Forderung nicht in das Gebäudeenergiegesetz (GEG) übernommen wurde, ist sie weiterhin von großer Bedeutung. Dies gilt insbesondere bei vermieteten Objekten, da Mieter nach Ansicht vieler Gerichte nicht zu einem „über das normale Maß hinausgehenden Lüftungsverhalten“ verpflichtet werden können. Im Gegenteil: Wenn die erforderliche Raumluftqualität nicht ohne besondere Maßnahmen durch den Mieter gewährleistet ist – ein übliches Wohnverhalten vorausgesetzt – kann dieser die Miete mindern, bei erheblichem Schimmelbefall kündigen und Schadensersatz verlangen.

Der FGK e. V. hat zur Feststellung der Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Maßnahme in Wohngebäuden nach DIN 1946–6 ein kostenlos nutzbares Online-Tool entwickelt.

Lüftungsanlage als zukunftssichere Lösung

Kurz zusammengefasst stellt sich die Rechtslage so dar, dass der normierte Mindestluftwechselwert sicherzustellen ist. Offen bleibt der Weg zu dessen praktischer Umsetzung. Häufigeres manuelles Lüften ist unkomfortabel und gegenüber Mietern nach einschlägigen Gerichtsurteilen auch kaum durchsetzbar. Deshalb empfiehlt der Fachverband Gebäude-Klima e. V. den Einsatz von Lüftungsanlagen als zukunftssichere und zugleich komfortable Lösung, auch wenn derzeit keine gesetzlich festgeschriebene Verpflichtung besteht. Lüftungsanlagen stellen unabhängig vom Nutzerverhalten einen ausreichenden Luftwechsel sicher und damit die notwendige Raumluftqualität. Sie gewährleisten also das Einhalten der Forderungen der DIN 4108–2. Darüber hinaus führen sie bei Nutzung der Wärmerückgewinnung zu Einsparungen bei den Heizenergiekosten.

Lüftungskonzept bei Neubauten oder größeren Modernisierungsmaßnahmen

Die DIN 1946–6 schreibt vor, dass bei der Planung und Erstellung eines neuen Gebäudes oder einer wesentlichen Änderung eines bestehenden Gebäudes (in lüftungstechnischer Hinsicht) – etwa, wenn Teile der Gebäudehülle erneuert oder mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster ausgetauscht werden – ein Lüftungskonzept zu erstellen ist. Ein solches Konzept besteht aus zwei Teilen: dem Prüfen der Notwendigkeit für lüftungstechnische Maßnahmen sowie gegebenenfalls der Auswahl und Festlegung eines geeigneten Lüftungssystems.

Das Anfertigen des geforderten Lüftungskonzepts obliegt Fachleuten, die in der Planung, Ausführung oder Instandhaltung von lüftungstechnischen Maßnahmen oder in der Planung und Modernisierung von Gebäuden tätig sind. Sie berücksichtigen beim Erstellen des Konzepts unter anderem den Feuchteschutz als grundlegendes Kriterium. Die DIN 1946–6 fordert in diesem Zusammenhang, dass der für den Feuchteschutz erforderliche Mindestluftwechsel ohne zusätzliches Lüften durch die Bewohner allein durch technische Maßnahmen dauerhaft sichergestellt ist.

Der FGK e. V. hat zur Feststellung der Notwendigkeit einer lüftungstechnischen Maßnahme in Wohngebäuden nach DIN 1946–6 ein kostenlos nutzbares Online-Tool entwickelt.